发帖

评论

百年卡特彼勒杂思——伟大的对手

今年是卡特彼勒公司成立100周年,正好这段时间一直在翻卡特彼勒的各类资料,这周的更新主要聊一聊卡特彼勒这家公司。 这家公司,它是这样介绍自己的:

这段话写的很谦虚,卡特彼勒是全球工程机械行业与矿业机械行业的业界领袖,不是之一。这种领袖地位不仅反映在遥遥领先的营业额和利润上,我曾经做过一个总结: 上善若水,卡特彼勒为工程机械行业输出方法论; 大德不言,卡特彼勒为工程机械行业铸就价值观。 所以,卡特彼勒是工程机械行业的业界领袖。 在一些行业研究报告中,会把卡特彼勒称为全球重型机械领域的The one,The Company,因为这家公司是其所处行业的开创者。 很早之前,我在知乎回答过一个关于卡特彼勒的问题,后来才知道有些国内工程机械企业的员工抄一抄魔改一下拿去糊弄主管关于研究卡特彼勒的要求。 但是那篇回答真的是在网吧随手写的,特别不严谨,不过里面有段话我很喜欢,引用一下: 卡特彼勒不是没有犯过战略性错误(比如前几年误判周期性行业的市场形势,大手笔的收购,扩张工厂,然而没多久就碰上了大宗商品牛市的拐点,而后全球裁员),不是没有碰到过艰难岁月(80年代初由于市场下滑及日系产品的崛起,录得3年巨额亏损),产品也不见得每一代型号都能超越竞争对手。然而,得益于美国本土地大物博带来的庞大基建需求,世界领先的基础材料与科研技术水平,开放的民族精神带来的进取精神与人才储备使得这家公司每碰到困难反而能更进一步,成为重型设备领域的Benchmark。 引用这段话是因为我最近翻了很多小松的资料,客观而言:我觉得小松的开创能力、管理水平、供应链管理和品控很有可能比卡特彼勒更好,更优秀。但是两者竞争的结果是长年卡特彼勒第一,小松第二,而且差距似乎有扩大趋势。 所以看下来我的整体感觉是,卡特毕竟是一家植根于美国的企业,底子好,血条厚,虽然小松很聪明,很努力,终究还是一力降十会,卡特彼勒背后是真的有一个强大的祖国。 所以这篇文章主要写一写卡特彼勒的主要竞争对手——Komatsu(小松)。 一、宿敌相生 小松是一家创立于1921年企业,历史比卡特彼勒更长一点。这家公司的辉煌和很多日本制造业企业一致,源于日本二战后的战后重建以及朝战带来的巨额订单,主要聚焦在日本国内市场。

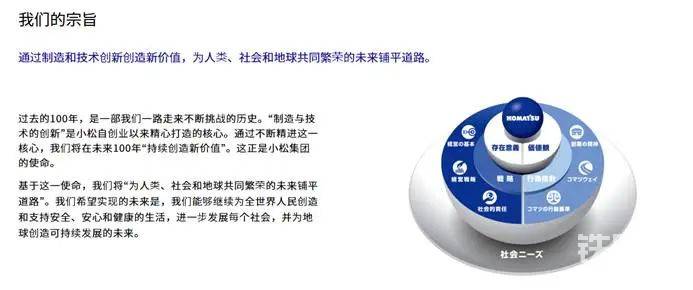

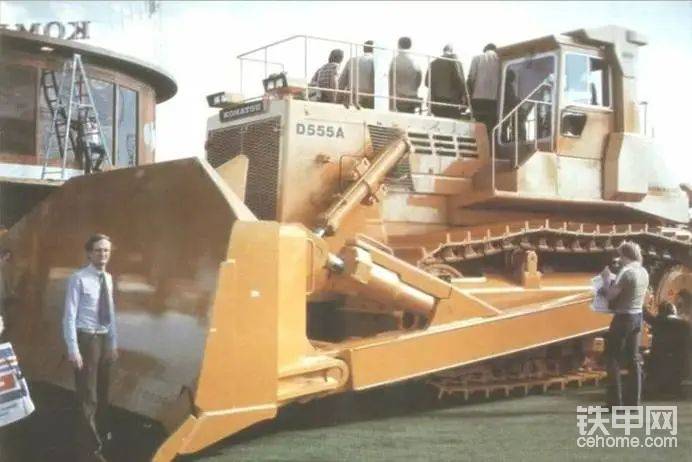

在第二次世界大战后的数十年间,全球工程机械行业几乎是卡特彼勒(Caterpillar)的独角戏。凭借其在战争期间为美军大规模提供推土机、平地机和发动机所积累的技术与声望,卡特彼勒的产品线不断扩张 。到20世纪70年代,它已成为无可争议的全球重型设备领导者,占据了超过50%的市场份额,其标志性的“卡特黄”(Cat Yellow)成为了行业标杆。 在这个阶段,卡特彼勒与小松的业务基本处在相互隔绝的状态。转折点出现在日本政府决定向外国公司开放其国内市场之时 。1965年,卡特彼勒宣布与日本三菱重工成立合资公司。 当时的小松和之后的中国工程机械企业一样(徐工、三一),不被看好,认为小松会被强大的对手扼杀在自家后院。时任小松社长的河合良一后来回忆,正是“外国资本投资的自由化”以及“美国巨头卡特彼勒的进入”,成为了小松奋起直追、全面提升质量的直接导火索。 接下来到了小松百年历史中的高光时刻(1966-1985),20年的时间,借助时代的巨大浪潮(主要工程机械品种从推土机演进到挖掘机、线缆挖掘机被液压挖掘机彻底替代),Komatsu不仅没有被扼杀在自家后院,而是在1982年-1984年杀到美国市场,造成卡特彼勒连续三年巨幅亏损,差点倒闭。这是百年卡特发展史上的“珍珠港”时刻,自己家后院差点被端了。 至今为止,这是全球工程机械发展史被反复研究的经典商业竞争案例,也被当成后发企业实施“追赶战略"的经典之作。 二、小松“Eat the Cat” 三部曲 小松的巨大商业胜利由ABC三个环环相扣的商业计划构成: Circle A ( A对策)、Plan B (B计划)、Maru-C (围歼卡特彼勒) Circle A(A对策, 1961年起) 背景: 1960年代,日本贸易自由化,卡特彼勒携与三菱的合资公司大举进入日本市场。当时的小松在产品质量、可靠性上与卡特存在巨大差距(推土机大修间隔时间仅为卡特的40%),小松制作所面临生死存亡的危机。 “A计划”的核心是不惜一切代价提升产品质量,追赶并超越卡特彼勒,最终实现品质立社,本土决胜。这是一场深入到3000多个零部件的全面质量管理(TQC)运动。 关键举措包括引入戴明质量管理体系;与康明斯进行发动机技术合作,弥补动力短板;卡特彼勒,设定严苛的内部质量标准。 A计划成功帮助小松守住了日本本土60%以上的市场份额,为后续发展赢得了宝贵的生存空间和时间。 Plan B (B计划,产品大型化,小松出海,1972年起) 背景: 日本本土市场饱和,增长乏力。小松必须走向海外,而海外市场是卡特彼勒的天下,尤其是在大型、超大型设备领域。 “B计划”的核心是集中资源,开发在吨位和性能上能与卡特彼勒正面抗衡甚至超越的大型推土机。核心目标是技术突破、海外攻坚。 最终小松研发出当时世界最大的D455A(76吨)和D555A(120吨)推土机,在“肌肉”上超越了卡特彼勒。最终小松凭借大型化产品的技术优势,成功打入对大型设备需求旺盛的矿山、大型基建市场,为其全球化铺平了道路。

Maru-C计划 - ("囲い込む CAT") 小松借用围棋的策略,在围棋中,取胜的关键并非是正面硬碰硬地吃掉对方的棋子,而是通过占据战略要地,逐步压缩对方的生存空间,最终形成“包围圈”,使其不战自溃。我觉得,这是中国的工程机械企业值得学习的一种策略:避免与强大的对手进行正面消耗战,而是采取非对称的、迂回包抄的打法。 具体打法包括: 1、地理围剿:小松没有首先在美国等卡特彼勒的核心市场发动总攻,而是采取了“钳形攻势” 。它优先进入并建立生产基地和销售网络于那些被卡特彼勒忽视或视为次要的市场,例如巴西、墨西哥、中国以及前苏联国家。这一策略使小松得以在竞争压力较小的环境中积累资本、扩大生产规模、获取宝贵的海外运营经验,并为后续的研发投入提供资金。 2、成本领先:在通过TQC项目确保产品质量不输于卡特彼勒之后,小松采取了极具攻击性的定价策略。其同类产品的价格通常比卡特彼勒低30-40% 。这种“高质量、低价格”的组合拳,对价格敏感的客户构成了巨大的吸引力,迅速侵蚀了卡特彼勒的市场份额。 3、技术追赶:为了快速弥补技术上的差距,小松积极与卡特彼勒的竞争对手,如万国收割机公司(International Harvester)和比塞洛斯-伊利公司(Bucyrus-Erie)等,签订技术许可协议,以“拿来主义”的方式迅速掌握核心技术 。 通过A、B计划,小松在质量和大型化上已具备与卡特一战的实力。同时,凭借在液压技术上的领先和日元贬值的成本优势,小松迎来了挑战卡特彼勒全球工程机械领域霸权的绝佳窗口期。1980年代,小松全面攻入美国市场。 “Maru-C”计划的内部口号就是更为人熟知的 “Eat the CAT”。 最终,小松取得了惊人的成功。到1986年,卡特彼勒在美国本土的市场份额下滑了7个百分点,几乎全部被小松夺走,并导致卡特彼勒陷入连续三年的(1982-1984)巨额亏损。 再次翻看这段历史,我有个一个感悟: 周期逆转的秘密,在于能否在新技术浪潮来临时,勇敢地自我革命。 小松的成功,本质上是一场认知和战略体系的胜利。在工程机械从“推土机时代”向“挖掘机时代”转折的关键路口,小松抓住了“液压技术”这一核心变量,并辅以极致的质量控制和成本优势,成功地对处于技术舒适区的行业巨人卡特彼勒完成了一次教科书式的反杀。 三、行业共荣 1985年9月,《广场协议》签订,汇率从协议前的约235日元兑1美元飙升至1986年中期的约150日元兑1美元 。对于小松这样一个严重依赖出口的公司而言,美好的日子过到了头。新的汇率极大地削弱了其日本制造产品在全球市场上的价格竞争力,并暴露了小松的外汇风险敞口 。 小松陷入销售下滑的被动局面,竞争战略进入调整期。 1989年,新上任小松总裁做出决定,停止与卡特彼勒进行比较。1991年,那台在总部大楼屋顶上矗立了25年、代表着“Maru-C”目标的巨型推土机被拆除。

至此,全球工程机械行业龙一龙二格局彻底奠定并持续至今。 1990年代之后,韩国工程机械企业斗山、现代兴起,2000年之后,中国工程机械企业三一、徐工全面崛起,这些企业中,再无一家能够做到小松当年做到的事情:王者也会流血,卡特彼勒的金身也能破掉。 这是百年卡特彼勒发展史上,遭遇到的最合格、最强劲的对手。 这场“敌对兄弟”(Warring Brothers)般的竞争,最终让双方都变得更强大。没有卡特彼勒这座灯塔,小松可能不会如此决绝地追求卓越;没有小松这个凶猛的挑战者,卡特彼勒的官僚体系或许会使其错过一个时代 。最终的受益者,是全球的建筑商、矿主和基础建设项目,他们得到了技术更先进、性价比更高的机器。这正是激烈竞争所能带来的最大价值。 伟大的对手,是彼此最好的磨刀石。 这是关于卡特彼勒百年杂思文章的第一篇,希望读者们喜欢并提出意见。 周末快乐。

图片

-

小票友—kenki FAN

2025-08-23

小票友—kenki FAN

2025-08-23

赞了

回复(0)

-

老男人

2025-08-23

老男人

2025-08-23

写的真好

回复(0)

已展示全部评论